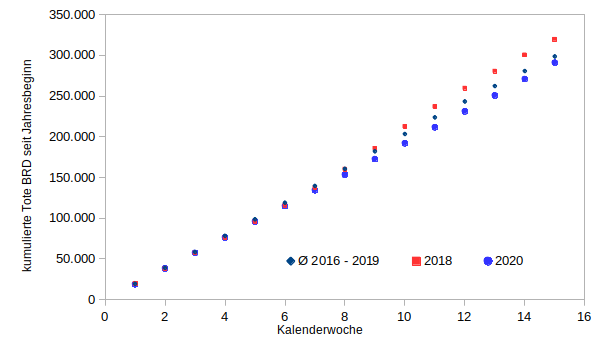

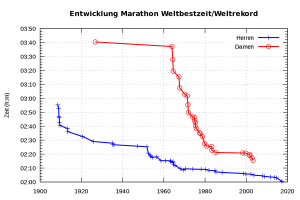

Der Titelgrafik zu den kumulierten Toten seit Jahresbeginn in der BRD entnimmt man, dass wir selbst im covid-19 Jahr eine unterdurchschnittliche Sterblichkeit im ersten Jahresdrittel hatten. Der Trend zu höheren Lebenserwartungen bleibt also in der BRD trotz covid-19 bestehen. Ist das selbstverständlich? Nein, andere Länder wie die USA oder GB verzeichnen schon seit 2016 fallende bzw. stagnierende Lebenserwartungen. Die Vermutungen gehen dahin, dass dies mit dem Zugang der Gesamtbevölkerung zur medizinischen Versorgung und Adipositas zusammen hängt.

Wir können also hier schon festhalten, dass die covid-19-Pandemie in der BRD die Lebenserwartung nicht verringert hat.

Im Querschnittvergleich für die Toten in der EU fällt auf, dass Länder mit einer

- hohen Lebenserwartung (z.B. Italien, Spanien) oder

- einem hohen BMI (z.B. GB)

mehr covid-19 Tote zu beklagen haben, als andere Staaten. Dieser rein statistische Befund wird auch durch eine amerikanische Studie untermauert, zitiert nach Ärtzeblatt:

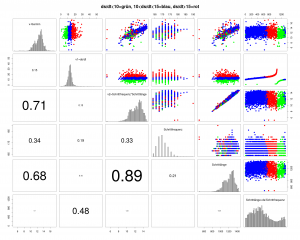

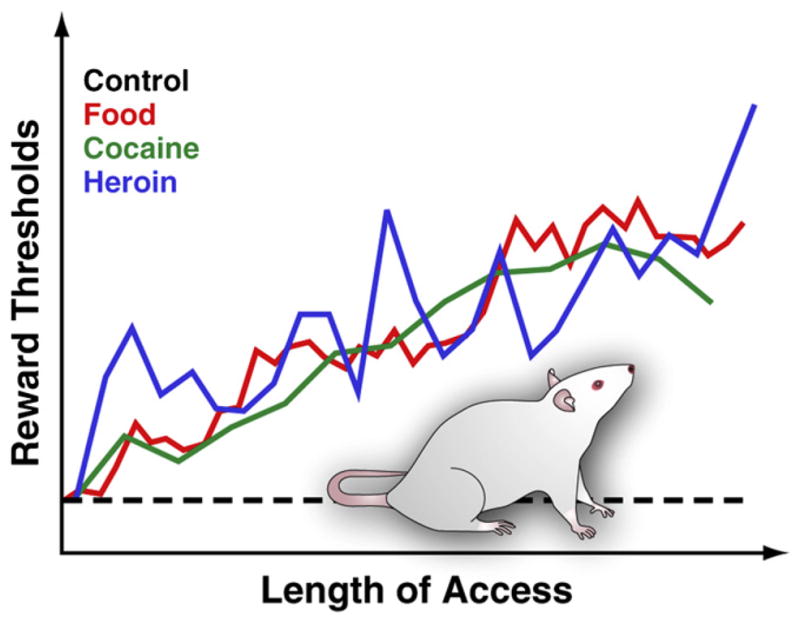

„In einer Regressionsanalyse von Forschern der Grossman School of Medicine der NYU gehörte die Adipositas nach dem Alter zu den größten Risikofaktoren für eine Hospitalisierung. Das Team um Leora Horwitz ermittelt für ein Alter von über 75 Jahren eine Odds Ratio von 66,8. Auch die 65- bis 74-Jährigen hatten mit einer Odds Ratio von 10,9 ein deutlich erhöhtes Risiko auf eine Hospitalisierung. Es folgten in der Reihenfolge ein BMI von über 40 kg/m2 (Odds Ratio 6,2) und ein BMI von 30 bis 40 kg/m2 (Odds Ratio 4,3).

Die Adipositas gefährdete die Patienten damit in etwa so stark wie eine Herzinsuffizienz (Odds Ratio 4,3), aber deutlich mehr als Lungenerkrankungen (Odds Ratio 1,3) oder Krebserkrankungen (Odds Ratio 1,2). Auffallend war, dass neben einem Diabetes mellitus (Odds Ratio 2,8) auch eine chronische Nierenerkrankung (Odds Ratio 3,1) einen schweren Verlauf begünstigte.“

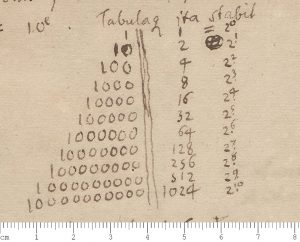

Der Entscheidungsbaum zeigt deutlich, dass nach dem „Alter > 65“ die Fettleibigkeit (BMI >30) der entscheidende Faktor in dieser Studie ist. Daneben treten noch Diabetes und Geschlecht (männlich) im Baum auf. Alternativ zum Entscheidungsbaumverfahren hätte man die Daten auch mit einer Hauptkomponenten- oder Faktoranalyse bearbeiten können. Der extrahierte Faktor – der auf die Variablen des Entscheidungsbaums hohe Ladungen hat – hätte man dann als Wohlstand/-krankheit bezeichnet. Ist covid-19 der Vorbote für Krankheiten, die auf dem weltweiten Wohlstand basieren?

Der „Standardprügelknabe“ der deutschen Mediziner – die Raucher – scheinen nach einer französischen Studie eher unterrepräsentiert zu sein. Man vermutet hier einen Zusammenhang mit nAChR Rezptoren die einerseits durch Nikotin blockiert werden, andererseits eine Eintrittspforte für den Virus darstellen könnten.

Nur in der Rheinischen Post vom 28.4.2020 werden für den Kreis Mettmann zuerst die Raucher und dann die Übergewichtigen genannt:

„Gesundheitsverhalten: Mit einem Anteil an Rauchern von 22,72 Prozent bei den über 15-Jährigen steht der Kreis Mettmann etwas ungünstiger da als etwa die Stadt Düsseldorf (21,66 Prozent). Kein anderes Verhalten hat einen vergleichbar starken Einfluss auf die Gesamtsterblichkeit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand (Mai 2020) geht der Unterschied in der covid-19 Sterblichkeit zwischen Düsseldorf und Kreis Mettmann eher auf das höhere Alter und das höhere Gewicht der Mettmanner zurück als auf das Rauchen.

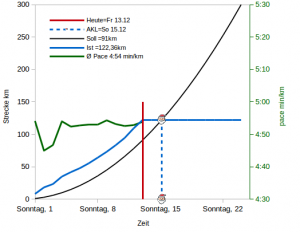

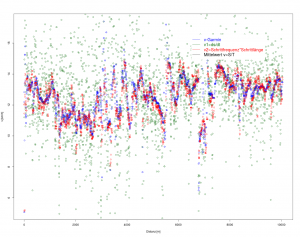

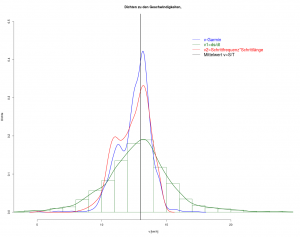

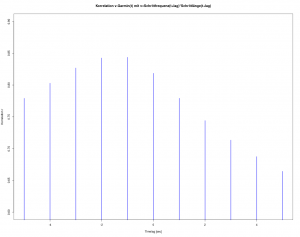

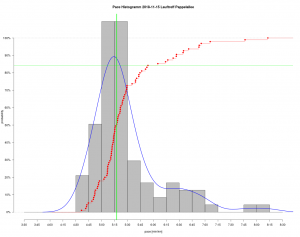

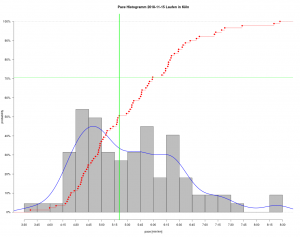

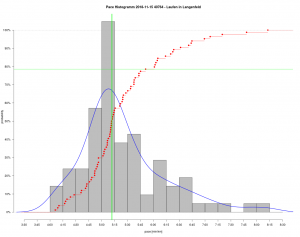

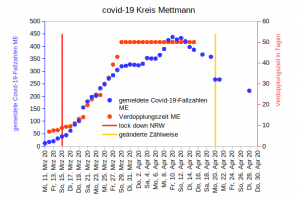

Damit sind wir auch schon auf der regionalen Ebene angekommen,für die das Kreisgesundheitsamt Mettman seit dem März 2020 zahlen vorlegt, die auszugsweise in der folgenden Grafik dargestellt sind.

Hinsichtlich des NRW- lockdown vom 15.3.20 kann man hier keinen Effekt in den gemeldeten Covid-19 Fallzahlen erkennen. Zu einem ähnlich Schluss kommen auch andere Statistiker, die nicht in in Endscheidungsprozesse eingebunden sind. Selbst im Bundesinnenministerium gibt es Stimmen, die von Fehlalarm sprechen.

Mir ist auch keine Studie bekannt, die einen signifikanten Nachweis zur Wirksamkeit der lockdown Maßnahmen geführt hat. Insofern können wir die „Null-Hypothese=kein Einfluss“ nicht verwerfen. Dies wird ja auch durch die Summenbetrachtung aller Toten – Beitragsbild am Anfang – getragen. Auf regionaler Ebene signifikant ist hingegen die Anordnung zur Zählweise. Man wird hier aber den Verdacht nicht los, dass es hier um eine „Schönung der Zahlen“ ging.

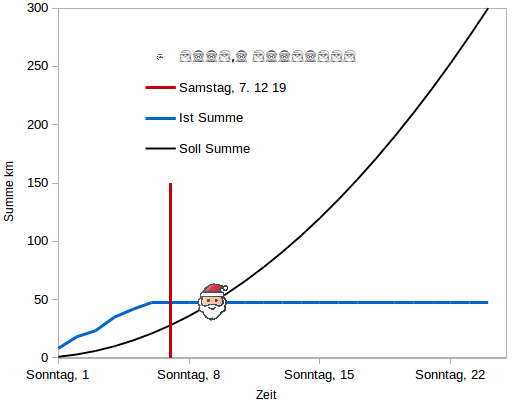

Ein weiterer Effekt des lockdowns könnte die Corona-Plauze sein. Sportmediziner hatten zwar vor den Wirkungen des home office, lockdown etc. gewarnt, aber das übergewichtige Deutschland hat sich – auch nach meinen Beobachtungen auf der Laufstrecke – immer weniger bewegt.

Haben die covid-19 Maßnahmen indirekt – über solche Effekte – eher die Infektionsbasis erhöht als erniedrigt?

Die ökonomischen Konsequenzen von covid-19 und lockdown sind hingegen in der BRD signifikant und gewaltig:

- Der DAX30 rutschte von 13.800 auf 8.500 ab.

- Die Arbeitslosenquote steigt für den April um 0,7 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent.

- Der Bundestag hat mit den Stimmen fast aller Fraktionen einen gigantischen Nachtragshaushalt beschlossen. Er sieht 156 Milliarden Euro Neuverschuldung sowie Garantien in Höhe von 600 Milliarden vor. Für die Hilfen musste die Schuldenbremse ausgesetzt werden.

Es darf gefragt werden,

- Ist der lockdown ein probates und finanzierbares Instrument des Bunds, mit dem wir auch in Zukunft Pandemien, für die es kein Medikament/Impfung gibt, entgegen treten können?

- Wer hat am meisten von diesen Maßnahmen profitiert, wer hat am meisten darunter gelitten?

- Wer soll das bezahlen, wer hat soviel Geld …?

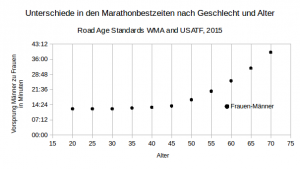

Aus einer ökonomischen Betrachtung würde man das zusammenfallen von Kosten und Nutzen begrüßen. Falls die covid-19 Maßnahmen überhaupt etwas gebracht haben, so dürften – wie dargestellt – Alte, Übergewichtige, Zuckerkranke, Männer die Hauptnutznießer sein. Die Variablen Alter, Geschlecht (männlich) und BMI der Personen sind in der BRD positiv korreliert. Vermutlich gilt das auch für Zucker. Diese Bevölkerungsgruppen kommen zudem in den Genuss von staatlichen Zuwendungen oder Erleichterungen. Die Rente wird aus Steuermittel quer finanziert , Zucker und andere Nahrungsmittel werden trotz einer im Mittel übergewichtigen Bevölkerung noch immer mit reduziertem Mehrwehrsteuersatz besteuert. Wenn wir den Genießern ähnlich in die Tasche greifen wie den Rauchern, könnten über 20 Mrd. EUR/Jahr mobilisiert werden. Vermutlich hätte diese Steuerung nicht nur für covid-19 einen positiven Effekt, sondern würde auch unser ganzes Gesundheitssystem um mehrere Mrd. EUR entlasten. Gleichzeitig könnten damit Umweltprobleme (C02, NOx) reduziert werden.

Angesichts der ökonomisch katastrophalen Entwicklung, ist jetzt ein guter Zeitpunkt gekommen, über die Wohlstandbesteuerung des Hüftgolds ernsthaft nachzudenken. Politisch leichter durchsetzbar und mit weniger Geräusch verbunden ist aber – wie so häufig – die Neuverschuldung. Diese fällt dann den kommenden Generationen auf die Füße. Ist die Bezahlung der covid-19 Rechnung am Ende auch eine Frage der Generationengerechtigkeit?

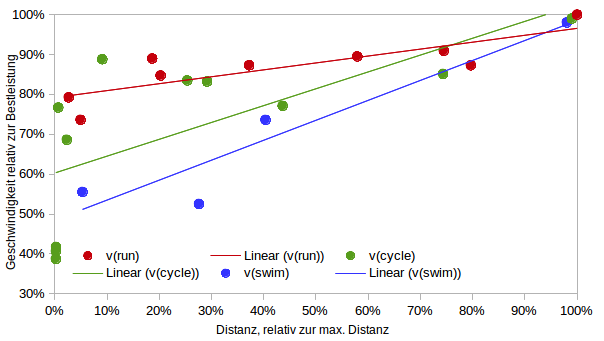

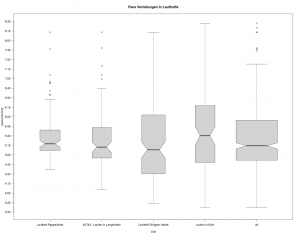

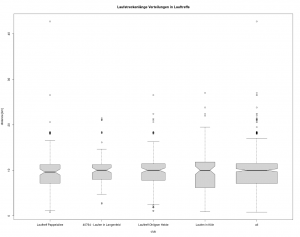

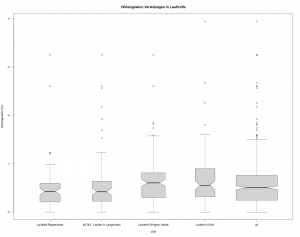

Und was hat das mit dem Laufen zu tun?

Wie häufig trifft man laufende „gesetzte Herren“ mit Zucker im Rentenalter? FAST NIE!

Wohlgemerkt, unter Laufen verstehen wir die Bewegung mit der Flugphase – nicht zu verwechseln mit Schlendern und Plauschen – bei der die Atmung deutlich anspringt. Läufer zählen demnach statistisch nicht zu den Nutznießern der covid-19 Maßnahmen. Anders formuliert: Wer sich mit Laufen fit hält, hat ein geringeres covid-19 Risiko, das zeigt zumindest der zuvor dargestellte Entscheidungsbaum.