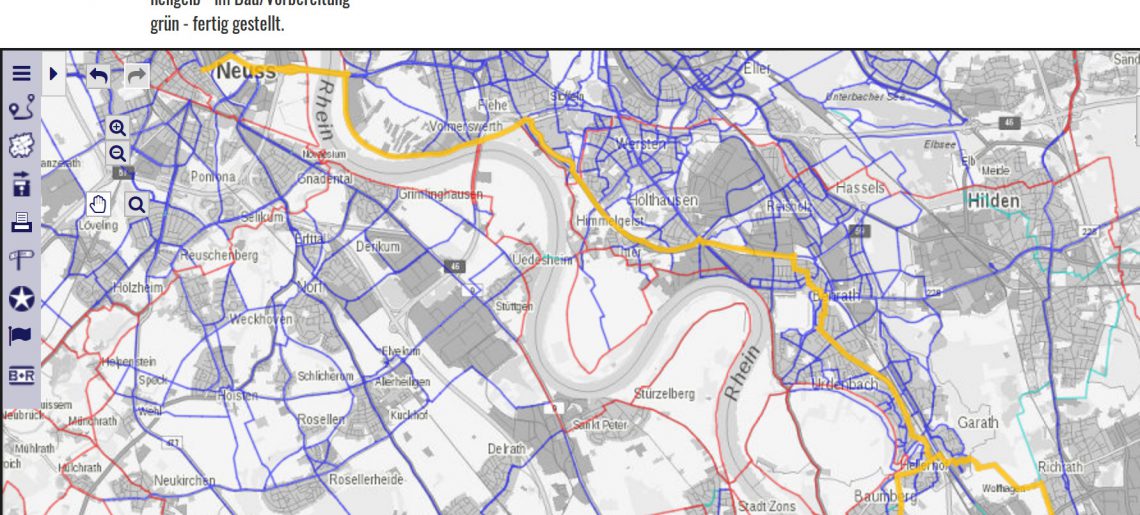

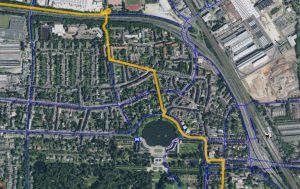

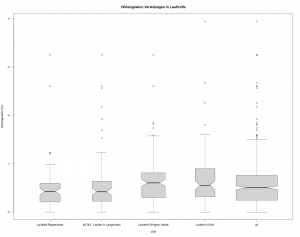

Auf unserer Standardlaufrunde durch die Langenfelder und Hildener Feldflur gibt es dieses Jahr etwas neues zu bestaunen: 2 Ackerschläge mit Sojabohnen geschätzt ca 15ha.

Diese Feldfrucht ist für hiesige Verhältnisse noch ungewöhnlich. Die Sojabohne (Glycine max) ist eine Leguminose (Schmetterlingsblütler, Selbstbefruchter) und ihre Früchte sind reich an Protein und Öl.

Wie alle Leguminosen können auch die Sojabohnen über die Knöllchenbakterien Stickstoff aus der Luft fixieren (NH4+) und damit das Eiweiß aufbauen. Gegenüber anderen Nutzpflanzen ist also kein Stickstoffdünger nötig, der großtechnisch mit dem Haber-Bosch Verfahren hergestellt wird. „Knapp 5% des geförderten Erdgases und etwa 1,4% der globalen Energieproduktion werden derzeit für die Ammoniaksynthese verbraucht“. Das Sojaprotein ist also auch noch energieeffizienter als das der meisten anderen Nahrungsmittel.

In Deutschland und der EU ist die Verbreitung noch sehr gering, wie folgende Tabelle zeigt:

| Erntejahr 2017 | EU | BRD |

| Import [t] | 33.000.000 | 6.200.000 |

| Produktion [t] | 2.700.000 | 62.000 |

| Selbstversorgungsgrad | 8,18% | 1,00% |

| Fläche [ha] | 19.100 |

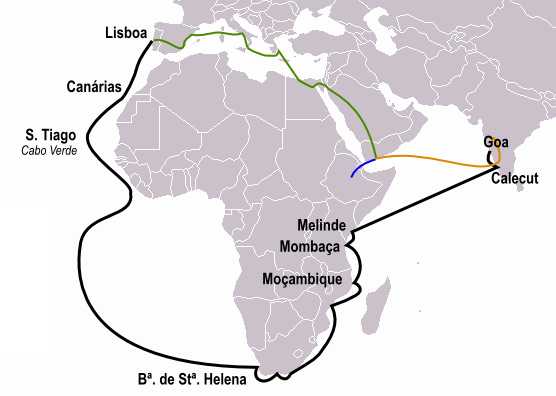

Man sieht also, dass wir den größten Teil des Bedarfs importieren. Der überwiegende Teil des Imports kommt aus Nord- und Südamerika. Der Anbau in diesen Ländern entspricht aber häufig nicht unseren Vorstellungen:

- Gentechnik

- Glyphosat

- Urwaldrodung

- Erosion und

- nicht nachhaltige Landwirtschaft

Aber wofür brauchen wir soviel Soja? Im wesentlichen wird es in Deutschland als Viehfutter eingesetzt und dient als Eiweißträger. Ökonomisch sind hier die „Terms of Trade“ zu bedenken, die damit einher gehen. Wenn wir in den Sommertagen Fleisch und Wurst auf den Grill werfen, dann ist dies ganz wesentlich mit Soja produziert worden. In der jüngsten Zeit kommt hier Rapsschrot als Substitut in Betracht.

Mit diesem Transformationsprozess von pflanzlichen zu tierischem Eiweiß sind eine Reihe von Problemen verbunden, die jüngst zu politischen Diskussionen geführt haben. Selbst in der eher konservativen Rheinischen Post überschlagen sich im August 2019 die Artikel dazu. Genannt werden:

- klimaschädliche Produktion (CO2-Ziel der BRD)

- Belastung des Grundwassers mit NO3- (Es droht eine Strafe der EU für die BRD)

- artgerechte Tierhaltung/Tierwohl

Diskutiert wird derzeit eine Anhebung des Mehrwertsteuersatzes für Fleisch von 7% auf 19%, aber auch für Milchprodukte.

Brauchen wir soviel tierisches Eiweiß?

Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass die Ernährungsphysiologie keinen Fleisch- oder Milchbedarf kennt, wohl aber einen Bedarf an essentiellen Aminosäuren. Fleisch ist sozusagen

„just for fun meat“

und wir können den Aminosäurenbedarf auch pflanzlich decken. Die von den Fleischbefürworten angeführte Argumentation mit Mikronährstoffen wie B12 und Fe – vornehmlich aus dem medizinischen Bereich – hält bei genauer Betrachtung nicht Stand, da dies kein Alleinstellungsmerkmal des Fleisch ist und es zu genüge umweltfreundlichere Substitute gibt. Wenn wir die Fütterung der uns ernährungsphysiologisch sehr ähnlichen Hausschweine in der BRD anschauen, stellen wir fest, dass die meisten rein vegan mit mineralischem Zusatz gemästet werden. Dies belegt, dass auch mit rein veganer Ernährung ordentlich Muskelmasse aufgebaut werden kann.

Wie ist es um die Ernährung in Deutschland gestellt?

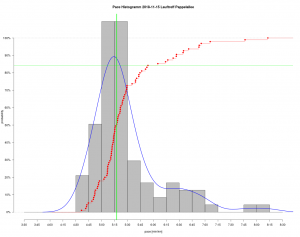

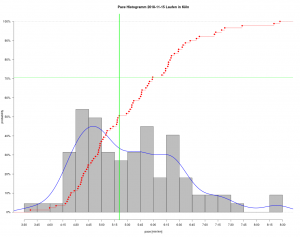

Das folgende Tabellenwerk vom statistischen Bundesamt zum BMI zeigt, dass wir mehr essen als uns gut tut.

| BMI [kg/m²] | BMI-Mittel | < 18,5 | 18,5-25 | 25-30 | >30 | >25 |

| Alle | 26 | 2% | 45,3% | 36,4 | 16,3% | 52,7% |

| Männer | 26,7 | 0,8% | 37,2% | 44% | 18,1% | 62,1% |

| Frauen | 25,1 | 3,3% | 53,6% | 28,5% | 14,6% | 43,1% |

Die Mehrheit der Bevölkerung ist demnach übergewichtig.

Die normative Kraft des faktischen sorgt dann für einen Effekt, der in den Medien mit „Dicken-Epidemie“ überschrieben wird. Wissenschaftliche Studien belegen diesen Effekt. Der Lebensmittelhandel stellt sich auf diese Nachfrage ein, und wir staunen über meterlange Regale / Kühlregale von Süßigkeiten, Molkerei- und Fleischprodukten. Der sportliche Aspekt dieses „Lifestyle“ besteht in einer deutlichen Absenkung des Lauftempos bis hin zu Bewegungsformen, die kaum noch als Laufen bezeichnet werden können. Insofern gefährdet dies auch ganz konkret unseren Lauftreff.

Dieses Übergewicht bereitet unseren Gesundheitssysteme immense Kosten (Metabolisches Syndrom). Auch hier hat es politische Diskussionen gegeben, Lebensmittel mit einer „Ampel“ wie Nutri Score zu kennzeichnen, um zumindest den Konsumenten die Auswahl der Lebensmittel zu erleichtern.

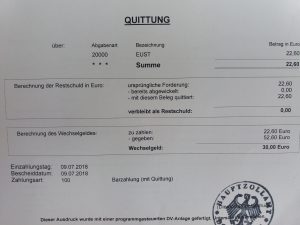

Paradoxerweise wird diese „Ampel“ von einigen großen Konzernen befürwortet, nur die Politik und Rechtsprechung sieht darin ein Problem. Vielleicht fürchtet sie die Quittung in Form des Wahlzettels der dem Motto „Wir lassen uns aus dem Schlaraffenland nicht vertreiben“ folgt.

Aus gesundheitlicher und ökologischer Sicht wäre deshalb eine Reduktion des tierischen Proteins und der Energieaufnahme wünschenswert.

Die milliardenschwere Fleischnachfrage der Konsumenten

In der BRD werden ca. 60kg/Fleisch/Kopf/Jahr =164g/Kopf/Tag in einem Wert von ca. 21,42 Mrd EUR/Jahr oder 256,53 EUR/Kopf/Jahr. Der Mehrwertsteuervorteil (7% gegenüber 19%) beträgt ca. 3,73 Mrd EUR/Jahr. Diese Nachfrage entfacht natürlich ein riesiges Feuer in der Wirtschaft, hier Landwirtschaft, Metzgerei, Schlachtereien, und Lebensmittelhandel.

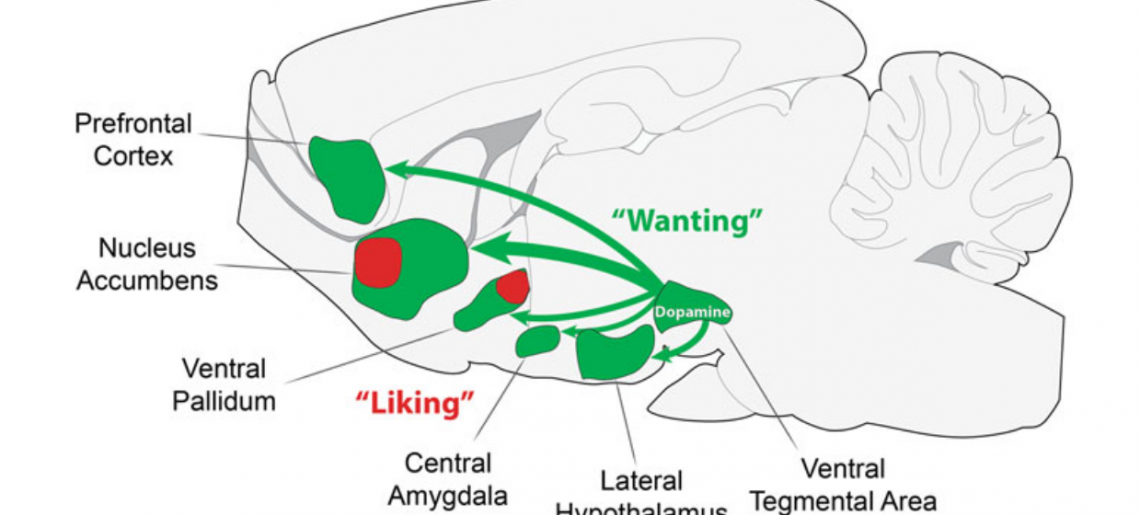

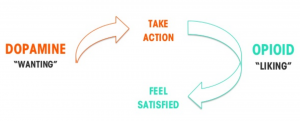

Vor dem Genuss den Verstand einschalten

- das tradierte eigene Konsumverhalten hinterfragen (Gestaltung der Mahlzeiten)

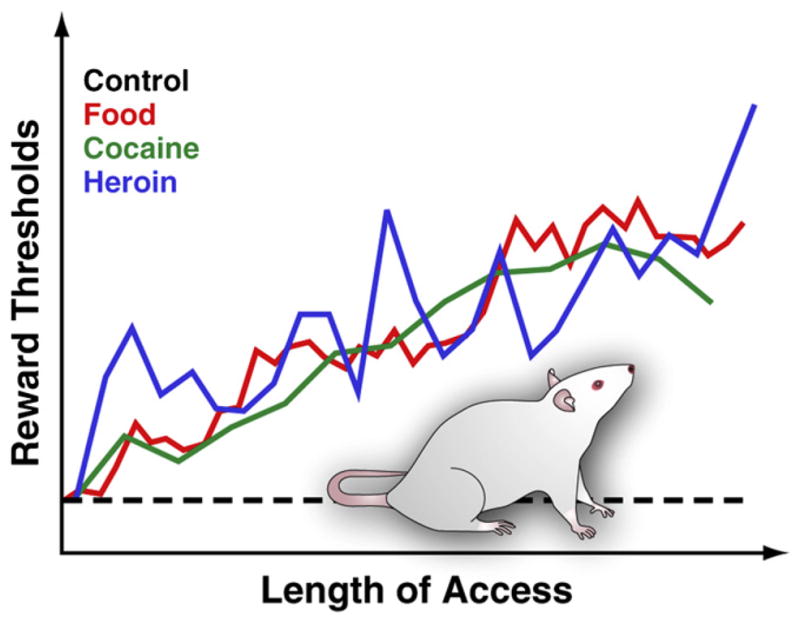

- die eigenen Belohnungsmuster überdenken und durch andere ersetzen

- soziale Aspekte bei der eigenen Nahrungsaufnahme berücksichtigen

Paradox sind hier teilweise die Einordnung der „Medizin“ wie z.B. „Fleisch ist eines der wichtigsten Bestandteile unserer Ernährung“, “ die süße Versuchung [Schokolade] ist zum einen gut für die Gesundheit und für den Geist“ Quelle: https://krank.de. Es beschleicht einen der Verdacht, dass in der BRD die Institution Medizin eher Bestandteil des Problems als Teil der Lösung ist. Die Praxis -Ärzte im persönlichen Umfeld – scheint dies mengenmäßig zu bestätigen.

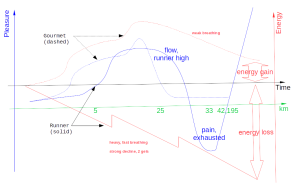

Den philosophischen Überbau hierzu hat Sloterdijk (2018) in „Neue Zeilen und Tage“ mit „Genuss-Imperativ“ bezeichnet. Wer nicht „mit macht“ hat mit Ausgrenzung zu rechnen. Mangelnder Zuspruch beim Essen wird mit Spielverderber diffamiert, Bewegung jenseits GA1 wird mit Sportsucht und Leistungssport abgewiesen, normalgewichtigen wird „Gönne Dir etwas“ empfohlen. Medial aufbereiteten Sport goutiert der Genießer im Ruhepuls (Couch, Sportsbar), er verbittet sich aber die Aufforderung zu schweißtreibendem und forderndem Sport, weil dies kaum mit Genuss vereinbar ist.

Jedwede Form des Genuss – ob Fleisch, Tabak oder Alkohol – muss sich auch die juristische und physische Beurteilung gefallen lassen. Und die derzeitige Fleischnachfrage von ca. 164g/Kopf/Tag in der BRD – als eine Form des Genuss – wird ernährungsphysiolgisch immer fragwürdiger, darin sind sich die meisten NonProfit – Institutionen einig.

Beides – Wohlfahrt und Ökologie – können wir durch eine stärker pflanzlich orientierte Ernährung erreichen. Und hier kommt unser Sojabohnen- Ackerschlag an der Laufstrecke ins Spiel. Soja liefert nämlich hochwertiges Eiweiß, mit dem wir unseren Aminosäurenbedarf decken können.

Herleitung des Protein und Energiebedarfs für Langenfeld

In der folgenden Tabelle sind die Bedarfswerte für Langenfeld unter Annahme von Standardwerten und -gleichungen dargestellt:

| Einwohner Langenfeld | 58.927 | Personen |

| Durchschnittsgewicht (weibl., männl.) BRD |

77 | kg/Person |

| Eiweißbedarf/Tag/kg Körpergewicht | 1 | g/Tag/Person/kg |

| Jahresproteinbedarf Langenfeld | 1.656.143.335 | g/Jahr |

| Energiebedarf/Tag/kg Körpergewicht /Stunde (weibl., männl.) |

1,05 | kcal |

| Jahresenergiebedarf Langenfeld | 41.734.812.042 | kcal/Jahr |

| g Protein / kcal | 3,97% |

Diesen Bedarf können wir – um die Eckpunkte der Alternativen abzustecken – mit

- Variante A) tierischem Eiweiß – wir nehmen hier mal des Deutschen liebstes Fleisch, das Schweinefleisch – oder

- Variante B) pflanzlich decken.

Natürlich wären auch Linearkombinationen beider Alternativen denkbar. Die folgenden Berechnungen sind bewusst einfach und übersichtlich gehalten und können mit Tabellenkalkulation geprüft werden. Eine detailtreuere Modellierung würde zu Matrizen mit mehreren 1000 Spalten und Zeilen führen. Die mathematische Abbildung biologischer Prozesse könnten auch zu Nichtlinearitäten führen. Letztlich würde man auch nach einer ausgezeichneten Kombination suchen, was Optimierungsmethoden auf den Plan rufen würde. Der Autor hat in „large scale optimization“ sehr gute Erfahrung und vielleicht ist dies Gegenstand eines Folgebeitrags.

Variante A: Versorgung mit tierischem Eiweiß aus Mastschweinen

Das Mastschwein ist ein Nahrungskonkurrent für uns d.h. das Futter wäre auch für uns geeignet. Daneben müssen wir für die Fleischproduktion Futterflächen bereitstellen, die sonst für Nahrungsmittelproduktion genutzt werden könnten. Die Flächensubstitution werden wir im folgenden berechnen.

Aber zunächst zum Mastschwein:

| Lebendgewicht (LGW) | 100 | kg/Schwein |

| Ausschlachtung | 80% | |

| davon verkaufsfähig | 80% | |

| verkaufsfertiges Fleisch | 64 | kg/Schwein |

| Proteingehalt, verkaufsfertig | 15,00% | |

| Protein/Schwein | 9.600,00 | g RP/Schwein |

| kcal/schwein | 115.200,00 | |

| g Protein / kcal | 8,33% |

Von 100 kg Lebendgewicht erreichen nur 64% den Teller des Verbrauchers. Wer ist schon Darm, Hirn und Schweinefüße in Deutschland?

Am Ende kommen 9,6 kg Protein/Schwein auf dem Teller an. Zur Produktion von 100kg Lebendgewicht brauchen wir ungefähr 290 kg Futter mit 88% Trockenmasse. Exemplarisch ist hier eine Mischung nebst Flächenanspruch dargestellt.

| ME MJ | g RP | Anteil | kg/Schwein | kg FM/ha | ha/Schwein | g RP/Schwein | |

| Gerste | 12,68 | 100 | 30% | 87,00 | 6.000 | 0,0145 | 8.700 |

| Weizen | 13,77 | 121 | 10% | 29,00 | 8.000 | 0,0036 | 3.509 |

| Ackerbohne | 12,48 | 260 | 20% | 58,00 | 5.000 | 0,0116 | 15.080 |

| Erbsen | 13,46 | 207 | 40% | 116,00 | 5.0000 | 0,0232 | 24.012 |

| Summe | 13,06 | 176,90 | 100% | 290,00 | 5.479 | 0,0529 | 51.301 |

ME =metabolisierbare Energie, RP=Rohprotein, FM= Frischmasse

Für ein Mastschwein benötigen wir demnach 0,0529 ha Ackerland. Auf dieser Fläche werden 51.3 kg pflanzl. Protein produziert das auch für uns geeignet wäre. Wir erhalten dafür 9,6 kg tierisches Protein. Das entspricht einem Protein-Wirkungsrad von 18,71%. Was passiert mit den restlichen 81,29%? Der Überschuss beträgt hier 6,67 kg N/Schwein und diese werden weggeworfen oder industriell (z.B. Tierfutter) genutzt weil nicht verkaufsfähig und befinden sich in Gülle/Mist oder entweichen in die Atmosphäre. Wollten wir in Langenfeld unseren Proteinbedarf mit Schweinefleisch decken, so wären allein für den Proetinbedarf 9.130 ha für den Futtermittelbau zu reservieren. Der Energiebedarf Langenfeld‘s wäre damit noch nicht gedeckt, so dass weitere Flächen nötig sind.

Variante B: Versorgung mit pflanzlichem Protein

Im folgenden ist eine Fruchtfolge dargestellt die sowohl den Proteinbedarf als auch den Energiebedarf Langenfeld‘s deckt:

| Mischkultur | Soja | Weizen | Roggen | |

| Ertrag dt/ha | 61,88 | 32 | 80 | 60 |

| Proteingehalt | 13,76% | 37,60% | 11,00% | 9,30% |

| Proteinertrag g/ha | 741.708 | 1.203.200 | 880.000 | 558.000 |

| kcal/100g | 303 | 327 | 306 | 296 |

| kcal/ha | 18.687.360 | 10.464.000 | 24.480.000 | 17.760.000 |

| g Protein/ kcal | 3,97% | 11,50% | 3,59% | 3,14% |

| Fruchtfolge | 100,00% | 14,00% | 29,00% | 57,00% |

Mit dieser Fruchtfolge bräuchten wir für Langenfeld 2.233 ha mit der wir Protein- als auch Energiebedarf decken.

Gegenüberstellung der Varianten

Hier zeigt sich deutlich die Vorzüglichkeit der veganen Ernährung. Wir wirtschaften besser mit den knappen Ressourcen Boden und Energie und kommen mit mindestens 75% weniger Fläche aus. Wenn man hier die globalen Entwicklungen – Emissionen aus Tierhaltung, Ackerflächenverlust, Nachhaltigkeit, Global warming – betrachtet, punktet die vegane Ernährung in allen Bereichen.

Aber auch für die BRD – mit in der Mehrzahl übergewichtigen Konsumenten – kann die vegane Ernährung auch einen positiven Beitrag zur Gesamt-wohlfahrt beitragen.

Es wird in Zukunft sicherlich politisch schwer fallen, die gesundheitlichen und ökologischen Kosten des Fleischkonsums und der Tierproduktion mit „just for fun meat“ zu begründen.

Marktkonforme Mittel die in die gewünschte Richtung führen sind:

- Lenkungssteuern wie bei Tabak (10 Mrd. EUR/Jahr) und Alkohol oder

- Property-Rights wie im C02-Handel

Der volle Mehrwertsteuersatz wir von einigen Politikern als sozial ungerecht empfunden. Dem ist zu entgegnen, dass es keinen Fleischbedarf gibt, und das auch die Tabaksteuer keine soziale Ausgestaltung kennt. Dieses monetäre Problem könnte man aber mit property rights umschiffen, in dem wir alle Konsumenten zunächst mit dem Recht für 164g Fleisch/Tag ausstatten. In beiden Fällen würde es zu Bewegungen in der Nachfrage kommen. Unternehmen wie Beyond Meat wären die Gewinner. Eine andere Bewegung könnte im Haushaltsbetrieb einsetzen. Kommt der Stallhase, das eigene Huhn, die eigene Gans nun wieder in die Schreber- Gärten? Letztlich würde so die nicht erwünschte Konzentration der Tierhaltung in großen Anlagen mit der einhergehenden Gülleproblematik entgegengewirkt.

Diese marktfonformen Mittel können verschärft werden zu Ge- und Verboten der Fleischproduktion oder des Fleischkonsums. Teilweise ist es bestehendes Recht – es gibt keine Schweinemastanlagen in Wohngebieten (NH3, NOx, Feinstaub) – und auch das Grillen auf dem Balkon kann durch die Rauchentwicklung (HAA, PAK, CO, Feinstaub) zu Geldbußen führen. Von den vom Fleisch ausgehenden Emissionen – ob Produktion oder Konsum – schützt uns das Recht. Ähnlich der Entwicklung des Nichtraucherschutz könnte hier noch einiges folgen, um diesen Schutz zu erhöhen.

]

]